Марк Навумавіч Мінскі - нар. у 1979 г. у губэрнскім месьце Томск

Расійскай імпэрыі, у габрэйскай мяшчанскай сям’і. Мяркуючы па прозьвішчы,

томскія Мінскія паходзілі з Миньска-Мазавецкага, або з Мінска-Літоўскага, якія

знаходзіліся у межах габрэйскай аселасьці.

Студэнт Томскага Тэхналягічнага Інстытуту, Марк Мінскі, які далучыўся да

сацыял-дэмакратаў, неўзабаве быў сасланы на 4 гады адміністрацыйным парадкам у

Якуцкую вобласьць, па дарозе куды, на павузку (рачное несамаходнае судна на

рацэ Лена) ў паселішча Нахтуйск Алекмінскай акругі Якуцкай вобласьці застрэліў

канвойнага афіцэра Сікорскага, які нібы быў алькаголікам ды прымушаў да

распусты ссыльную Рэбеку Вайнэрман.

Дакладна не вядома, ці быў ужо такім п’янтосам ды распусьнікам Сікорскі?

Ці ж яго вырашылі забіць “палітыкі” за нейкія іншыя “правіны”? Рэбэка Вайнэрман

хутчэй за ўсё была прынадай, а Марка Мінскі зьяўляўся рэвалюцыйным садыстам псыхапатам.

Сьведак жа навучылі, што трэба і як трэба казаць сьледзтву.

Якуцкая вобласьць запаўнялася ў той час бязьмернай колькасьцю, як

крымінальнымі, так і палітычнымі выгнанцамі, якая ўяўлялі арганізаваную масу ў

такой колькасьці, што якуцкая адміністрацыя перастала з ёй спраўляцца.

Пасьля 1917 г. былыя сасланыя, якія атрымалі доступ да друкаваньня сваіх

шматлікіх мэмуараў, ўсяляк перабольшвалі сваю значнасьць ды свой адмысловы

розум, паведамляючы расійскаму “сацыялістычнаму” грамадзтву, як ад аднаго

толькі іхняга выгляду трэслася паўсюдна ў страху “царская” адміністрацыя.

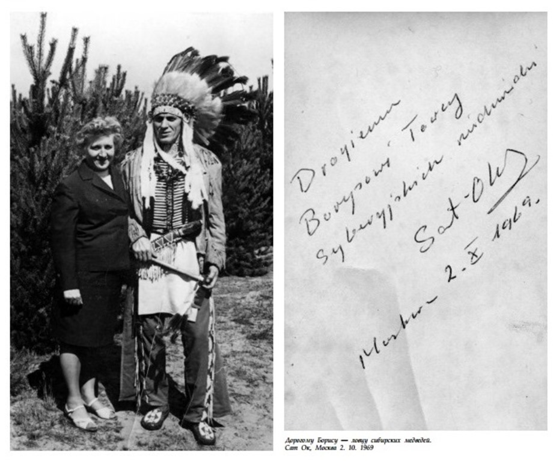

Дарэчы ў забойстве Сікорскага прасочваецца і ўзбэцка-індзейскі сьлед.

Нейкая ссыльная рэвалюцыянэрка Станіслава Суплатовіч (Акольская) з Кельцаў -

Радому, дачуўшыся пра распусьніка Сікорскага, так ламанулася з акруговага места

Кірэнску Іркуцкай губэрні, праз лясы, тундру, рэкі і моры-акіяны, што супакоілася

толькі апынуўшыся пад шкурай-коўдрай у індзейскага правадыра, нашчадка

славутага Тэкумсэ, у Канадзе. Вацлаў Серашэўскі са сваімі няўдалымі ўцёкамі з

Верхаянскай акругі Якуцкай вобласьці ў Амэрыку, проста малеча, і ёй нават у

пракладкі не падыходзіць...

Суд у Якуцку апраўдаў Мінскага. Яго абвінаваўчая прамова на судзе

“царскага самадзяржаўя” адразу ж была узноўленая “таварышамі” ў рукапісным

выданьні “Вестник Ссылки”, што складаўся ў с. Чурапча Якуцкай акругі.

Затым Менскі ў 1905 г. быў начальнікам баявых дружынаў у Іркуцку і

адцягваўся па поўнай над “царскай” адміністрацыяй. Пасьля 1917 г. уваходзіў, як

запраўдны якуцянін, у склад Якуцкага зямляцтва ў Маскве

Як

і шматлікія людзі ў тыя часы ў СССР, Марка Мінскі абвінавачваўся ў

контррэвалюцыйнай дзейнасьці, але браўнінгам супрацоўнікаў НКУС не палохаў, і

не прымушаў іх зьвяртацца да сябе на “Вы”... Суворыя былі таварышы, і як бы ўжо

не таварышы...

МИНСКИЙ МАРК НАУМОВИЧ

Дата рождения: 1879 г.

Место рождения: г. Томск

Пол: мужчина

Профессия / место работы: ВСНХ, инженер

Место проживания: Москва, Б. Трубный

пер.12, кв. 2

Дата ареста: 3 ноября 1923 г.

Обвинение: за контрреволюционную

деятельность

Осуждение: 21 января 1924 г.

Осудивший орган: НКВД

Приговор: выслан условно на 3 года

Дата реабилитации: сентябрь 1996 г.

Реабилитирующий орган: Прокуратура г.

Москвы

Архивное дело: Дело № 31139

Источники данных: БД «Жертвы

политического террора в СССР»

Літаратура:

*

Якутская исторія. Вып. II. Драма подъ Нохтуйскомъ. Изданіе Всеобщаго

Еврейскаго Рабочаго Союза въ Литве, Польше и Россіи. Женева. 1904. С. 36-48.

Судебная хроника. // Якутскія Областныя Вѣдомости. Якутскъ. № 15. 14

апрѣля 1905.

*

Сибирская хроника. Дѣло Минскаго. // Сибирскій Вѣстникъ политики, литературы

и общественной жизни. Томскъ. № 107. 22 мая 1905. С. 2.

Последнее слово М. Минскаго. // Вѣстник

Ссылки. Чурапча. 1905. 6 с.

*

Киржниц А. Восточно-Сибирская

политическая ссылка накануне первой революции [Убийство начальника конвоя и суд над уюбийцей]. // Сибирские Огни.

Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. № 3. Май-Июнь.

Новониколаевск. 1923. С. 134-136.

*

Сысин А. Убийство конвойного офицера Сикорского. (Из жизни ссыльных в

Сибири в 1904 г.). // Каторга и Ссылка. Историко-Революционный Вестник. Кн. 13.

№ 6. Москва. 1924. С. 190-199.

*

Зеликман М. С. Незабываемые

страницы прошлого. (Якутское восстание ссыльных 1904 года). // Из эпохи борьбы

с царизмом. Киевское отделение Всесоюзного общества политкаторжан и

ссыльно-поселенцев. Сборник редактировали Л. Берман, Б. Лагунов, С. Ушерович.

Киев. 1924. С. 30-32.

*

Розенталь П. «Романовка»

(Якутский протест 1904 года). Из воспоминаний участника. Ленинград – Москва. 1924. С. 74.

Одним выстрелом. // Зарин А. Е. За свободу. Как боролись и умирали русские революционеры.

Ленинград. 1927. С. 214-218.

* М. М-ский.

Политическая ссылка Якутской области в 1904-1905 годах. // В якутской неволе.

Из истории политической ссылки в Якутской области. Сборник материалов и

воспоминаний. Под редакцией М. А. Брагинского, В. Д. Виленского-Сибирякова, М.

С. Зеликман, Г. И. Лурье и В. И. Николаева. [Всесоюзное общество

политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека.

Воспоминания, исследования, документы и другие материалы из истории

революционного прошлого России. Кн. XIХ.] Москва. 1927. С. 34-40.

* Минский М.

Драма на Лене. // В якутской неволе. Из истории политической ссылки в

Якутской области. Сборник материалов и воспоминаний. Под редакцией М. А.

Брагинского, В. Д. Виленского-Сибирякова, М. С. Зеликман, Г. И. Лурье и В. И.

Николаева. [Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев.

Историко-революционная библиотека. Воспоминания, исследования, документы и

другие материалы из истории революционного прошлого России. Кн. XIХ.] Москва. 1927. С. 162-174.

* Лурье Г. Якутская ссылка в девяностые и девятисотые

годы. // 100 лет Якутской ссылки.

Сборник якутского землячества. Под редакцией М. А. Брагинского. [Всесоюзное

общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Историко-революционная

библиотека. Воспоминания, исследования, документы и другие материалы из истории

революционного прошлого России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 201.

* Константинов

М. Революция 1905 г. в Якутии. // 100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского

землячества. Под редакцией М. А. Брагинского. [Всесоюзное

общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Историко-революционная

библиотека. Воспоминания, исследования, документы и другие материалы из истории

революционного прошлого России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 230.

*

Виленский-Сибиряров В. Якутская

ссылка 1906-1917 годов. // 100 лет

Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией М. А.

Брагинского. [Всесоюзное общество политических каторжан и

ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека. Воспоминания,

исследования, документы и другие материалы из истории революционного прошлого

России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 250.

* Ройзман И.

Г. Нелегальная печать в Якутской области

до Февральской революции. // 100 лет

Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией М. А.

Брагинского. [Всесоюзное общество политических каторжан и

ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека. Воспоминания, исследования,

документы и другие материалы из истории революционного прошлого России. № 6-7

(XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 327.

* Минский М., - 201, 230, 250, 327. [Указатель

имен.] // 100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией

М. А. Брагинского. [Всесоюзное общество политических каторжан и

ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека. Воспоминания,

исследования, документы и другие материалы из истории революционного прошлого

России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 389.

* Минский М. // Казарян П. Л. Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг.

Якутск. 1995. С. 100, 472.

* Минский М. // Казарян П. Л. Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг.

Изд. 2-е доп. Якутск. 1996. С. С. 100, 472.

* Минский М. Н. // Казарян П. Л. Якутия в системе политической ссылке России

1826-1917 гг. Издана на средства главы строительной фирмы В. А. Азатяна.

Якутск. 1998. С. 257, 426, 430, 464.

* Минский М. Н. // Архивы России о Якутии. Выпуск 1. Фонды

Государственного архива Иркутской области о Якутии. Справочник. Отв. ред. проф.

П. Л. Казарян. Якутск. 2006. С. 205, 457.

* Минский М. Н. (1879 - ?), политссыльный, в ссылке 1904-1905

гг. 657, 675, 787, 1091-1096. // Грибановский Н. Н. Библиография Якутии. Ч. VI. Археология.

История. Составители: Н. А. Ханды (отв. сост), Г. С. Родионова, Л. И. Нератова

при участии Т. П. Елисеевой и Л. С. Николаевой. Якутск. 2008. С. 108, 110, 118, 150, 200, 231.

Тэкумсіньня Вайандота

Койданава

ДРАМА ПОД НОХТУЙСКОМ

ХОЖДЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТІИ ПО МУКАМ

Предлагаемый читателям рассказ принадлежит

одному из участников исстрадавшейся партии и совершенно совпадает с

показаниями, данными на предварительном следствии по этому делу политическими,

уголовными и конвойными.

Убийство Сикорского было неизбежным роковым

последствием той бесконечной цепи физических и нравственных мук, которые

пришлось испытать первой летней партии ссыльных, вышедших из Александровской

тюрьмы 15 мая. Этот дорожный ад создался потому, что петербургский и иркутский

обер-негодяй Плеве и Кутайсов, творцы установившегося знаменитого

«Кутайсовского режима», авторы бесчисленного множества нелепейших циркуляров,

касающихся как ссылки, так и пути в нее, нашли себе наконец именно такого

Харона, какого им было желательно: исполнителя грубого, циничного, свирепого,

знающего, что гг. Плеве обещаются покрыть всякое превышение власти, но не потерпят

послаблений. Ссыльные партии совершали свой долгий и сам по себе достаточно

тягостный путь в Якутку сравнительно благополучно и без особенно прискорбных

инцидентов до тех пор, пока «новый курс» не был еще объявлен или, хотя и

начинал уже давать о себе знать «строжайшими» циркулярами, но исполнители еще

не обращали на них достаточно внимания, пока низшие агенты оказывались умнее,

тактичнее, человечнее своих сиятельных и высокопревосходительных начальников.

Но вот исполнителем явился дикий изувер, по всем своим физическим и моральным

качествам вполне способный проникнуться «духом» Плеве-Кутайсовского режима, — и

путь в Якутку неизбежно должен был превратиться в сплошное хождение по мукам, с

глумлением и издевательством, с побоями и поранениями, с опасностью для жизни и

для женской чести.

Несомненно, Сикорский в полном и прямом

смысле слова дегенерат, кретинообразный выродок, но такими же дегенератами

являются и Плеве, и Кутайсов, и сам Ника Милуша, а в переносном смысле русское

самодержавие вообще. Не то характерно для этого строя, что имеются выродки

офицеры, а то, что подобного рода личностям доверяют такую серьезную, трудную,

облеченную громадной властью и требующую много такта функцию, как

начальствование над партией в течение многих недель пути. Надобно еще иметь в

виду, что та партия, которую доверили Сикорскому, была исключительная по своей

многочисленности. Она состояла из уголовных и политиков. Последних при выезде

из Александровского было около 30 человек, а в пути ее состав постоянно

освежался, благодаря тому, что спускали имевших назначение в Ирк. губ. и

принимали новых для Якутки [* Эти новые — опять таки жертвы нового курса, пересылаемые

в отдаленнейшие места Якутской области за самовольные отлучки и т. п.].

И такая большая партия вручается человеку, ни разу раньше не выполнявшему

подобной функции! И как оказалось, он действительно не имел ни малейшего

представления ни о границах своих полномочий, о размере своих прав, ни о

характере своих обязанностей. Без всякой нужды он прибегает к военной силе,

беспрерывно грозится применением розог, то и дело отдает такие приказания,

которых конвой не считает возможным выполнять. В то же время, ему даже и в

мысль не приходит, что он обязан заботиться об элементарных нуждах своей

партии, об удобном помещении для нее на ночь, о питании, о чистом воздухе. Он

строжайше запрещает старосте политиков на стоянках ходить (в сопровождении

конвойного) за покупками, как всегда практиковалось и практикуется. Он не

является к политикам по их зову и запрещает брать от них письменные заявления

на свое имя. Он вообще, как и подобает таким дегенератам, большой трус и ближе

десяти шагов не подпускает к себе для разговора, ежеминутно угрожая

револьвером. Нечистый на руку, он набивал себе карманы, как мог, насчет как

уголовных, так и политиков, обсчитывая их на кормовых, драл с уголовных поборы,

заставлял их покупать у него дрянные продукты и т. п.

Площадная ругань, трехэтажное

сквернословие, от которого краснели даже конвойные, нескончаемым грязным

потоком лились из его уст. Жалкий алкоголик, он вряд ли хоть одну минуту был

трезв, постоянно наливался водкой, ликером, коньяком. И, наконец, для увенчания

«перла создания», половой психопат, он в безстыдном обнаружении своих скотских

вожделений превзошел все границы вероятия. Тут он, наконец, сломал себе шею.

«Собаке — собачья и смерть» — сказали, облегченно вздохнув, уголовные ссыльные,

лишь только узнали о «безвременной» кончине своего пастыря.

***

15 мая должна была выйти из Александровской

тюрьмы первая летняя партия на Якутск. Политических в ней было до 30 человек.

Перед отправкой партии начальник ее, поручик иркутского резервного батальона

Сикорский, пожелал обыскать наши вещи. За время почти полугодичного пребывания

нашего в Александровской тюрьме, этого при отправлении партий никогда не

делали, равным образом и в предыдущие годы. Не желая соглашаться на новое

стеснение, мы внесли обратно и сложили в одной камере все вынесенные уже было

во двор вещи и заперлись в ней, завалив двери. Солдаты последовали за нами,

пытались выбить двери, но безуспешно. Тогда за дверями появились Сикорский,

начальник тюрьмы, помощник тюремного инспектора и др., и после недолгих

переговоров Сикорский дал «честное слово», что обыска не будет, и мы

согласились ехать.

Сикорский, как мы узнали позже, первый раз

ехал с партией. Совершенно незнакомый с тем делом, за которое он взялся, он

третировал нас, как лишенных всех прав каторжан, полагая все для себя

дозволенным, не исполняя даже прямых своих обязанностей. —На привале у деревни

Устъ-Болей, не было приготовлено пищи, из нас никого за пищей поручик в село не

пустил (хотя что постоянно практикуется при проходе партии), обещал послать

конвойного за молоком, но и этого не исполнил. Но прибытии нашем на первую

ночевку (ст. Московка) он даже не зашел во двор этапа, не говоря уже о

помещении. Целый час стояли мы со своими вещами во дворе, уголовные давно

размещены, а нам еще даже не указано было наше помещение. Наконец, завели нас в

одну комнату, слишком тесную для всех. Мы однако разыскали во дворе помещение

для сторожей, где ночевал только один, и где могли найти приют еще человек 15.

Старший унтер-офицер послал от нашего имени спросить у офицера разрешение, но

тот ни сам не пришел, ни ответа никакого не передал. Тогда на утро мы заявили

через конвой, что мы до тех пор не уедем, пока начальник не явится и не

выслушает нас. Сначала он отказал, потом все-таки явился и дал нам всем

«честное слово» при местном приставе, что, во-первых, будет впредь всегда

являться для объяснений с нашим старостой [* Таковым мы выбрали Михаила Лурье.] по его

приглашенію и, во-вторых, будет на каждой ночевке отпускать кого-нибудь из нас

в село. Ни одного из этих обещаний он впоследствии никогда не выполнял, но

тогда мы ему поверили и согласились ехать дальше.

16 мая, когда мы выехали с привала у ст.

Грановской, Сикорский за что-то стал громогласно ругать площаднейшей бранью

конвойных и ямщиков. Мы через старосту нашего предложили ему прекратить

неприличную брань, ссылаясь на присутствие в нашей партии многих женщин. На это

он ответил: «у меня есть циркуляры и распоряжения, как обращаться со стражей

(sic), а если ваши женщины не привыкли, пусть заткнут себе ватой уши».

Подъезжая на ночевку к Жердовке (16 Ѵ) мы

встретили вблизи этапа 7 человек полит. ссыльных из окрестностей (с. Куяды и с.

Тугутуй). Мы бросились друг к другу и обменялись несколькими фразами. Офицер

скомандовал конвою не пускать и велел полицейскому надзирателю отдать такое же приказание

десятским и сотским, бывшим здесь для охраны этапа. Ночью один из них ударил

Марию Бойко (пришедшую), другой Льва Либермана. Мы продолжали говорить с

товарищами, а староста, попросив конвойных пока пообождать с наступательными

действиями, поспешил к офицеру (отставшему саженей па 30) узнать, не может ли

столкновение окончиться мирно. Завидев его, храбрый поручик выхватил револьвер

и закричал: «не подходите, буду стрелять!» Староста однако подошел и потребовал

разрешения свидания, указывая на то, что в противном случае ему, действительно,

придется пустить в ход оружие. Поручик ответил, чтобы мы зашли в этапное

здание, там он нам даст требуемое разрешение. То же самое он громко подтвердил

в присутствии полицейского надзирателя, подбежавшего проверить, действительно

ли он разрешает нам на этапе свидание. Тогда, успокоенные, мы вошли в этапное

здание, даже не прощаясь с товарищами, и... были обмануты: офицер не только не

сдержал слова, но после нашего ухода окружил и арестовал ждавших свидания

товарищей и отправил их в Оек, откуда они были высланы в места жительства.

Узнав об увозе товарищей, мы запиской

просили офицера или явиться к нам или вызвать к себе вашего старосту. Он не

только ничего не ответил, но запретил старшине впредь брать от нас записки (на

ночь до Качуги нас сдавали сельской страже, и мы были в ведении приставов,

которые, кстати, всегда отпускали в село кого-нибудь за покупками, хотя в

некоторых местах офицер протестовал против этого).

Отказался он явиться и утром, не взирая на

данное в Московке «честное слово». Тогда мы опять отказались ехать дальше, пока

он не явится и не пошлет с нарочным телеграмму от нас ген.-губернатору (мы

выставили то самое требование, за которое была избита в январе в Усть-Куте одна

партия: послать телеграмму с требованием свидания). Тогда он явился уже после

того, как уголовные ушли, и лишь после долгих переговоров изъявил согласие

послать эту телеграмму, и мы уехали лишь после того, как она была передана при

нас приставу для немедленной отсылки. В ней мы описали инцидент 16 мая и

кончили так: «просим дать телеграфную инструкцию конвою давать нам свидания с

товарищами полит. ссыльными везде. Если до ст. Манзурка не получим

удовлетворительного ответа, решили протестовать самым решительным образом.

Отсутствие ответа сочтем отказом». Мы считаем воспрещение свиданий в пути с

товарищами совершенно недопустимым. Всегда до графа Кутайсова в дороге на

станках происходили свидания, и никогда еще они не служили причиной «бунтов»

или средством побега. Поговорить с товарищами, поделиться взаимно деньгами и

припасами, обменяться новостями, напиться вместе чаю и т. п. — в этом нет

ничего опасного для правительства, для нас же это важно, так как хоть несколько

поддерживает, оживляет духовно и товарищей и нас. Чтобы политики не виделись с

проезжающими товарищами — вещь совершенно немыслимая, и на этой почве —

запрещении свиданий — были уже и постоянно будут повторяться многочисленные

столкновения ссыльных с администрацией.

На привале у станка. Усть-Ордынская 17 мая

одному из наших товарищей сделалось плохо: он лежал на траве, минутами теряя

сознание. Обратились к сопровождающему партию военному фельдшеру Горонтаеву за

какими-нибудь каплями, но Сикорский запретил ему открыть ящик и достать

лекарство, так как некогда: скоро надо ехать. Мы были страшно возмущены таким

обращением с больным и заявили, что не поедем дальше, покуда товарищу не будет

оказана медицинская помощь. Мы вызвали пристава Оекского стана, и Горонтаев ему

подтвердил, что офицер запрещает ему достать лекарство. В это время Сикорский

скомандовал ближайшим к нему конвойным зарядить ружья и прицелиться в группу

товарищей, окружавших больного. Приказ исполняется. Некоторые из нас

выскакивают вперед и кричат: «стреляйте!» Солдаты без команды опустили ружья к

ноге (часть их уверяла, будто офицер скомандовал: «пли!», но старший медлил

передать приказание). Пристав обещал составить протокол о действиях офицера по

приезде в Ользоновское, мы же настаивали, чтобы протокол был составлен сейчас.

Тогда Сикорский злобно велелъ фельдшеру достать лекарства, а солдатам оттащить

нас от больного, взвалить его в обморочном состоянии на повозку и поехать

рысью. На ІЦепетева, который направился было к нему, он направил револьвер и

крикнул: «говорите со мной на расстоянии 10 шагов!» Солдаты приказание

исполнили, но у многих стояли слезы в глазах, и вообще вся эта бессмысленная,

бесчеловечная история возмутила их до глубины души.

В Ользоновском, где мы ночевали, упомянутый

уже Оекский пристав отказался составить протокол на том основании, что

Ользоновское уже вне его стана! Но почему же он в таком случае сам отложил

составление протокола до приезда сюда?!

В Мамзурке мы остановились на привал 19

мая. Ответа из Иркутска на нашу телеграмму не было. С офицером мы уже больше и

говорить не хотели, но тамошнему приставу мы заявили, что поддерживаем наше

требование о свидании (пристава нас сопровождали все время, причем постепенно

охрана усиливалась: после Жердовки за нами ехали уже 2 урядника верхом: с

Ользоновского прибавились еще двое верховых сотских: перед Манзуркой караул

снова был подкреплен еще одним урядником и одним сотским).

Мы расположились у стены. Кругом было

собрано, вероятно, не менее сотни десятских и сотских. Явился упомянутый

пристав и известил нас, что местные ссыльные, склоняясь на его просьбы и

опасаясь ареста, дали ему слово не являться на свидание. Мы потребовали, чтобы

он предоставил нам возможность убедиться в верности этого заявления, после чего

мы мирно поедем дальше. Пристав согласился повести нашего старосту в волостное

правление и дать ему свидание с некоторыми местными ссыльными, дабы проверить

его слова. Но тут вмешался Сикорский, объявил, что он на это не согласен, и

велел конвойным силой тащить нас к повозкам. Тщетно уверял его пристав, что

берет на себя всю ответственность за отлучку нашего старосты и возлагает на

Сикорского ответственность за имеющее произойти столкновение. Офицер жаждал

избиения, чтобы, как он выразился, поддержать свой престиж и отомстить нам за

то, что полнейшая его негодность, благодаря столкновениям с нами, до

осязательности выступила наружу. Пристав отозвал почти всех крестьян: осталось

из них человек 15, по большей части добровольцев, сверх того нас окружали 23

конвойных солдата; нас же было 22 мужчин и 5 женщин.

Началась свалка. Нас тащили со всех сил к

повозкам, мы вырывались и не давались. Многих сильно избили, в том числе и

женщин, у других порвали платье. А офицер держался подальше и издали

командовал.

Тем не менее уложить нас на телеги не

удалось: почти все снова собрались плотной группой перед повозкой. Тогда,

следуя наставлениям Сикорского, нас стали бить прикладами. Некоторые получили

до 30 ударов. Пионтковскому подставили штык к животу и требовали, чтоб он

отошел к повозке, чего он не исполнил. Крестьяне били многих уже поваленных на

землю, а офицер стоял в отдалении, посылая по нашему адресу площадную брань, а

когда из среды уголовных стали раздаваться замечания в нашу защиту, он свирепо

пригрозил приковать их к телегам.

Наконец, так как мы продолжали упорно соскакивать

с повозок, несмотря на удары, то нас всех, не исключая и женщин, привязали к

телегам и повезли из села. Сикорский долго ехал рядом и глумился над нами.

20 мая привезли нас в Качугу, где кончилась

сухопутная часть нашего «путешествия» и началась речная. Через село нас не

повезли, и ссыльных там нет. Доставили нас на пустынный берег и посадили на

паузок. Всего шло в нашей партии три паузка: кроме нашего, был один с

уголовными, а третий был занят самим Сикорским.

Выехали мы 23 мая, в тот же день проплыли

мимо Верхоленска, где остановки не сделали. В Верхоленском и Киренском уездах

Сикорский продолжал выдавать нам кормовых денег по 15 коп. вместо 18 в

Верхоленском и 25 коп. в Киренском уездах. Мы не знали, не уменьшены ли

кормовые по случаю войны и потому решили навести справки у киренского

исправника. С верхоленским же исправником мы не хотели вступать в объяснения,

так как он однажды отказался явиться к политическим (партия 26 февраля).

Сикорский не выдавал часть кормовых и солдатам и уголовным, платил гребцам

меньше условленного, а иногда и вовсе не платил, брал взятки у уголовных по

5-10 рублей (Домбровского, Чанина и др.) за разрешение лучше поместиться и т.

п., вообще, в стремлении нажиться не стеснялся ничем.

Сикорский приказал запирать двери паузка,

держать нас все время внутри, в духоте и темноте, и не пускать на палубу. Мы

заявили конвою, что выбьем двери и будем так делать всегда, если только нас

запрут. Сикорскій неоднократно повторял в пути свое приказание, но часть

конвоя, заведовавшая отим, не хотела столкновения, и двери осталась

незапертыми. В Усть-Куте мы рассчитывали застать колонию, но там никою не

оказалось. Все высланы в Якутскую область [* Часть их присоединилась к нам в Киренске.]. Здесь

высадились Иофинов и Зиссерман для следования в Илимск, и проводили мы их

песнями, несмотря на строгое запрещение. Первое село, где были политики —

Марковское. Когда мы проезжали мимо, выехали нам навстречу политика. Мы убедили

наших конвойных не препятствовать поговорить с ними несколько минут и

обменяться рукопожатиями. Здесь мы высадили Пионтковского и Кортуна, также при

пении революционных песен.

Поехали дальше и в ночь на 2 июня между с.

Вомино и с. Криволуцким поднялся такой туман,

что паузки остановились и на ночь причалили к берегу (не у деревни, а прямо у

тайги). В первом часу ночи часовой, стоявший на крыше у кормы, услышал сильный

плеск от падения в воду чего-то большого, и, как он передавал офицеру, крик:

«тону!». Он дал выстрел, чтобы поднять тревогу. Мы все высыпали наверх, кто в

чем был, стараясь выяснить, кто свалился. На воду спустили две лодки с

солдатами, некоторым казалось, будто что-то темное выплывает еще на

поверхность, но никого не вытащили. Позже, шагах въ ста от паузка прибило

студенческую шапку Щепетева. Мы лишились таким образом доброго товарища

Александра Георгиевича ІЦепетева, быв. студ. 5 курса Лесн. Инст. (первое дело

Спб. Союза Борьбы, второе — севастопольское дело, шел на 5 лет).

На берег явился офицер. И без того страшно

взволнованный (от волнения, застегивая бурку с револьвером в руках, он чуть не

застрелил себя: пуля прошла у уха), он пришел в форменное исступление, когда

увидел, что мы все наверху на палубе, да еще ночью. Он велел солдатам

вернуться, выстроить всех политиков наверху и окружить их тесным кольцом, а сам

с берега стал осыпать нас градом отборнейшей, непечатной ругани. «Гони эту

политическую сволочь, вопил он, строй их в затылок, считай!» Когда старший

доложил, что утонул Щепетев, что его именно и не достает и подал ему найденную

шапку, Сикорский рассвирепел еще более. «Утонул по всем правилам искусства —

даже шапка плавает! Это все фокусы! Знаю я бабушкины сказки! Он, мерзавец,

спрятался между вещами или среди уголовных и смеется над нами. Сейчас отыскать

его и дать ему 30 розог!» (Каждая фраза сопровождалась или прерывалась такими

циничными трехэтажными ругательствами по адресу всех политических вообще и

Щепетева в частности, каких мы не слышали нигде и никогда за все долговременное

пребываніе наше по тюрьмам. Даже конвойные негодовали). Вдруг Сикорский

встрепенулся и выпалил: «Приготовить кандалы и воз розог, они все в заговоре,

нарочно тревогу подняли; как только найду его, всех политических начну пороть

по очереди, до самого утра сечь буду, будут знать, как побеги устраивать». С площадной

руганью он снова и снова возвращается к вопросу о розгах, который видимо прочно

угнездился в его воспаленном мозгу, входит в детали, смакует предстоящую

экзекуцию и т. д. Мы еще в Манзурке порешили и перед побоищем ему заявили, что

не будем ему отвечать и станем игнорировать все его речи, какие бы то ни было.

Здесь однако покойный Шац не выдержал, забыл уговор и крикнул: «Врешь, негодяй,

молчать!» — «Дать этому жиду прикладом!» — завопил офицер, но ни один конвойный

не пошевельнулся. Солдаты были возмущены всей этой дикой сценой.

Сикорский начал понемногу успокаиваться,

приказал конвою войти в наузок и «колоть штыками все мягкие бебехи», где

ІЦепетев мог бы спрятаться, а также осмотреть, нет ли его на уголовном паузке.

Штыками солдаты не кололи, и Щепетева нигде не оказалось. Сикорский велел всех

нас свести на берег, сам взобрался па паузок и стал резонерствовать: «Не раз

надо было в мерзавца стрелять, а десять раз. Оно, впрочем, и понятно. Не

приучился с детства к труду, воровал у правительства, вот и нашел себе

достойную кончину. Утонул, и черт с ним. Ничего умнее не мог и придумать.

Составим протокол в Киренске» (все это с поминанием через каждые 10 слов

родителей).

Некоторые вещи Щепетева взяли на офицерский

паузок, и мы поехали дальше.

Следующая колония ссыльных в Киренске (6

чел.). Там к нам посадили новых 6 чел. из тюрьмы (студ. Сысина из Н.-Новгорода,

ученика зубоврачебной школы Рузера из Одессы, Бернштейна, загр. студ. из

Одессы, Китаева, Кириллова, Микшу — все это Усть-Кутская колония). В Киренской

тюрьме осталось 5 чел. из села Мартыновского, преданных суду за сопротивление

властям (их избили и связали). В Киренске нам удалось иметь свидание с 3

политическими, благодаря отсутствию офицера и несмотря па крики старшего:

«отогнать».

Следующую колонию Петропавловское — мы

проплыли ночью, так что там ничего не было, но за то крупная история

разыгралась в с. Чечуйском.

Были мы там 4 июня. Оба местные политики

(Яндовский и Косарев) явились к паузку и нам с ними удалось поговорить. Потом

мы сдали здесь Евгению Гиршфельд (для следования в Непу); она ушла и позже

вернулась с одним из политиков, чтобы преподнести нам связку баранок. Некоторые

из нас, стоявшие на берегу, пошли ей навстречу. Офицер стал кричать: «прогнать

пришедших, загнать всех па поверку и т. д.» Мы все бросились, кто по доске, кто

по воде на берег, в то время, как со всех паузков сбежались конвойные, чтобы

гнать нас обратно на паузок прикладами. Мы защищались, отталкивая приклады,

пытаясь их выхватить и т. д. Либерману не только разбили прикладами голову, но

и ранили его довольно глубоко штыком в бок, так что он и до сих пор лежит и не

может ворочаться без посторонней помощи. Шинкаревской порезана штыком рука и т.

д. Нас таким образом оттеснили в воду к самому паузку. «Пли!» — вопил офицер,

солдаты хотели продолжать драться прикладами, требуя дать им произвести

поверку. Мы собрались на носу, некоторые стали бросать поленья. Одному солдату

попало в ноги, другому — палкой в лицо. Тогда солдаты отошли на берег и взяли

на прицел. Мы запели «Варшавянку», а они стали стрелять над нашими головами.

Стреляли не залпами, всего пуль было выпущено около 30. После выстрелов солдаты

несколько успокоились, особенно, когда увидали, что на поверку мы все таки не

становимся. Мы тут же стали перевязывать наших раненых. Скоро все затихло.

Через некоторое время офицер потребовал к

себе на паузок для переговоров обоих наших старост («политического» и

«экономического»), а скоро еще двух. Мы не хотели никого отпускать на паузок к

извергу-офицеру, ибо от него можно было ожидать всяких выходок, но позванные

товарищи не хотели дать Сикорскому повода думать, что его боятся, и пошли, но с

твердым намерением по прежнему воздерживаться от всяких разговоров с ним и

игнорировать все его грубости. Это была ошибка, ибо кроме «тыкания», площадной

ругани и прежних угроз «разложить», выпороть, всыпать каждому по 30 розог, они

от него ничего не слыхали. Все это происходило в присутствии конвойных, причем

во время «беседы» двое солдат, по приказанию поручика, держали политического за

руки. Зато совершенно другой прием встретил четвертого из приглашенных офицером

товарища нашего, молодую девушку Вейнерман.

Когда ее привели, никого из политиков на

офицерском паузке уже не было. Он приказал привести ее к себе в комнату, удалил

конвойных, запер двери на крючок и обмотал его веревочкой, затем, расстегнув

тужурку, разлегся на кровати. Девушка эта давно уже имела несчастье привлечь на

себя внимание развратника. Он многократно в дороге останавливал на ней свой

наглый взгляд. Много позже мы узнали от фельдшера, что Сикорский говорил ему,

что В. ему нравится и что «хорошо бы ею воспользоваться». — Итак, он лег и

начал беседу, отрывки которой долетали до обоих солдат, стоявших за дверью.

«Ты, арестантка, должна стоять передо мною, ты ведь, политическая, значит,

самая последняя женщина, у которых по 20 любовников, самка, животное и та

отталкивает от себя самцов, ты же, верно, со всеми развратничаешь, недаром ты

похудела со времени выезда из Александровской тюрьмы. Ты была такая красивая.

Верно тебя плохо кормят, вот тебе какао, это питательная, вкусная вещь. Да

садись, хоть ты и арестантка, но моя гостья, садись на табуретку у моей кровати

(это он много раз настойчиво требовал); я тебе дам всего: вот тебе пиво,

коньяк, портвейн, водка (снимает все это с полки и ставит на стол). Может ты

думаешь, что в какао что-нибудь подмешано? Я буду с тобой из одной чашки пить

(отпивает). Ну пей же, а то силой заставлю».

Затемъ он ей цинично заявил, что приказал

паузку отчалить от берега, что на нем кроме них никого нет, что она целиком в

его власти, и сделал ей гнусное предложение, обещая в вознаграждение деньги,

протекцию в Якутске, угрожая, издеваясь и т. д. В один из моментов, когда он

отвернулся к кровати, давая ей «подумать», ей удалось снять дверной крючок

(веревочку она еще раньше осторожно отмотала), отворить дверь и выбежать.

«Увести ее, бестию!» — крикнул вслед, вне себя от ярости, Сикорский. Когда она

вернулась к нам, с нею сделался истерический припадок, и лишь несколько часов

спустя, мы узнали, в чем дело. За все время пребывания в комнате офицера она не

проронила ни одного слова.

Прошло немного времени, и в ночь на 7-ое

июня, по пути в Витим, офицер на ходу прислал к нам со своего паузка двух

конвойных Палканова и Борзова с приказом привести ему немедленно В. Был третий

час ночи. И нам, и солдатам было ясно, зачем ее требуют; старший унтер-офицер

Компанец отказался ее отослать. Мы решили между собою, если придут брать ее

силой, завалить двери и поджечь паузок, чтобы всем задохнуться и потонуть, но

не допустить гнусного насилия. Мы об этом заявили нашим солдатам и указали на

полнейшую незаконность требования их офицера. Сикорский вторично прислал солдат

со строгим приказом привести ее немедленно, хотя бы связанную, остальных же

политиков, если они будут мешать или удерживать — сначала колоть штыками, а

потом просто убивать. Приказание и на этот раз не было исполнено, конвой

согласился послать от себя телеграмму начальнику Александровской местной

команды о том, что Сикорский «приказывает привести В. для изнасилования» и т.

д. Телеграмма кончалась просьбой сделать надлежащие распоряжения. Послана была

она из Витима, откуда и нам удалось отправить срочную депешу ген.-губернатору о

событиях 4 и 7 июня, которая заканчивалась так: «Предлагаем Вашему В-у

обезопасить нас от позорящих выходок, поступков офицера. Малейшее проявление

насилия вызовет самое отчаянное сопротивление. Копия послана министру». Затемъ

следовала подпись нашего старосты.

Между тем, развратный поручик не терял

надежды добиться своего. В Витиме он приказал конвою привести к нему В. на

ближайшей остановке. Старший нам сообщил, что Сикорский, без сомнения, повторит

ночью свою попытку добыть ее, якобы «для допроса». Конвой, видимо, начинал

колебаться, следует по прежнему не выдавать ее и немного трусил, раскаивался в

посылке телеграммы. В Витиме же к нам случайно зашел пристав, желавший пройти к

офицеру. Староста наш рассказал ему подробно все положение дел, и он обещался

плыть с нами до границы Иркутской губернии для охраны.

Перед отъездом из Витима Сикорский получил

какую-то телеграмму из Иркутска, послал ответ в 143 слова, говорил фельдшеру,

что мы пожаловались на него губернатору, что он за это отплатит и т. д. Пока

плыл с нами пристав, ничего особенного не происходило. В каком напряженном

состоянии мы все время пребывали — легко понять. Ночью многие не спали. Другие

спали не раздеваясь. Все время мы ждали нападения, так как было ясно, что

достаточно офицеру произвести на конвой давление, удалить из нашего паузка

более толковых солдат и заменить их другими, вполне невежественными (среди

нашего конвоя было много татар, — тупые, бессловесные, озлобленные исполнители

приказаний офицера), — и они сделают все, чтобы загладить отправку своей

телеграммы. У женщин все время был при себе яд.

Наконец, ожидаемое нами с таким общим

напряжением новое нападение выродка-офицера совершилось, — и разыгралась

неотвратимая драма.

Граница Иркутской губ. была нами уже

пройдена, и Витимский пристав покинул нашу партию.

10 июня ночью мы стали под Нохтуйском.

Неожиданно в 3 ч. ночи (точнее, утра) приехал на наш паузок пьяный Сикорский,

приказал ударить «тревогу», и без всякого повода (мы мирно спали внутри паузка,

кроме нашего дежурного), извергая потоки непечатной ругани собрал конвойных со

всех паузков, велел зарядить винтовки, выстроил всех против наших дверей,

отослал в село старшего, не выдавшего ему в прошлый раз В., открыл двери и,

шатаясь от выпитой водки, с нагайкой в руке, направился... прямо в женское

отделение нашего паузка.

Момент был решительный. В проходе между

нарами в это время стоял студ. Минский. В руке у него сверкнул револьвер.

Раздался выстрел, пуля пробила сонную артерию, офицер без крика, мертвый

опустился на землю.

Мерзавец получил достойную кару, но, к

сожалению, двое солдат (татар) сочли нужным со своей стороны, пустить в ход

огнестрельное оружие. Сейчас же за револьверным выстрелом раздались два

выстрела солдат. Одна пуля убила наповал Наума (Нафтоли) Шаца (в сердце),

другая задела щеку и пробила ухо Минскому. Дальнейшие выстрелы остановил

Минский, сохранивший, несмотря на разразившуюся драму и на свою рану, полное

хладнокровие. «Я, Марк Минский, убил офицера, чтобы он не изнасиловал нашей

девушки — заявил он громко солдатам — против вас, солдаты, мы ничего не имеем;

в вас я стрелять не буду; подойдите и отберите у меня револьвер, или, если

хотите, я выйду на нос и расстреляйте меня или даже всех нас, но не трогайте

детей и чужих» (в паузке были несколько посторонних личностей).

Солдат удалось успокоить, и они согласились

послать за сельскими властями.

Ровно через сутки, в ночь на 12 июня

приехал офицер из Киренска с приказом сместить Сикорского, заместить его и

везти с собою до Якутска. Этот приказ был следствием телеграммы конвоя. Наши

жалобы оставалась без результата, и этот приказ пришел слишком поздно!

Пошли другие порядки: стали пускать в село,

на берег, выдавать полностью кормовые и т. п. Приехал следователь и по пути

произвел следствие (оно уже закончено).

Минский первую ночь провел в деревне,

затем, покуда длилось следствие — его держали на офицерском паузке, а последние

дни уже вместе с нами. Суд над ним будет в августе. Пока его обвиняют по 1451

ст. (предумышленное убийство «начальника» — наказание: бессрочная каторга), но

следователь говорит, что на суде, верно, заменят другой, более легкой, с

наказанием 3-4 лет арестантских рот.

Правдивые показания на следствии давали и

уголовные, и конвойные. Мы же все заявили, что каждый из нас сделал бы то же

самое, что Минский.

В Олекме оба наши старосты были в городе.

В Якутске на пристани нас встретили

торжественно до 40 политиков, с революционными песнями, возгласами и двумя

флагами, красным и черным. Было при этом много полиции и солдат, но до кровавой

развязки но дошло.

Кончилось наше «путешествие». Теперь

остается только «поездка» в места назначения.

Состав партии,

прибывшей в Якутск 21 июня 1904 г.

1) Басин Абрам, с.-р. (до приговора).

2) Болотин Аким, Москва, с.-д., 5 лет.

3) Биндеръ Давид, Москва, Одесса, с.-р., 5

л.

4) Вайнерман Ревекка, Ковно, Бунд, 3 г.

5) Гиндин Гр., Баку, с.-д., 4 г.

6) Дашевский X., Елисаветградъ, с.-д., 5 л.

7) Закон Яков, Варшава, Бунд, 3 г.

8) Каган Лиза, Вильна, Бунд, 3 г.

9) Кириллов Михаил, Екатеринослав, с.д., 4

г.

10) Китаев Ив. Иван., Возн., с.-д., 4 г.

11) Бернштейн Алекс., Одесса, с.-д., 4 г.

12) Либерман Лев, Варшава, Бунд, 3 г.

13) Лурье Михаил, Симферополь, с.-д., 8 л.

14) Лифшиц Ной, Варшава, Бунд, 3 г.

15) Минский Марк, Томскъ, с.-д., 4 г.

16) Микша Осип, Вильна, П.С.-Д., 4 г. + 3

г.

17) Михлин Сол., Симферополь, с.-д., 4 г.

18) Рузер Леон, Одесса, с.-д., 4 г.

19) Рубинштейн, Кишинев, с.-д.. 3 г.

20) Решетов Егор, Иркутск, с.-д., 5 л.

21) Слуцкина Татьяна. Екатер., с.-р. (до

приговора).

22) Сысин Алексей, Н.-Новг., с.-д., 4 г.

23) Розенфельд Борис, Варшава, Бунд, 4 г.

24) Таубин Овсей, Киев, с.-д., 3 г.

25) Шинкаревская Рахиль, «Южн. Раб.», 3 г.

26) Этингер Абр., Витебск, с.-д., 3 г.

/Якутская исторія.

Вып. II. Драма подъ Нохтуйскомъ. Изданіе Всеобщаго Еврейскаго Рабочаго Союза въ

Литве, Польше и Россіи. Женева. 1904. С. 36-48./

СИБИРСКАЯ ХРОНИКА

Дело

Минского.

Прокурор якутского окружного суда подает

протест в судебную палату по поводу оправдательного приговора, вынесенного

судом по делу М. Н. Минского, обвиняющегося в убийстве поручика Сикорского.

«В. Об.»

/Сибирскій Вѣстникъ политики, литературы и общественной жизни. Томскъ. №

107. 22 мая 1905. С. 2./

ВОСТОЧНО – СИБИРСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ССЫЛКА

НАКАНУНЕ

ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Восточная Сибирь с ее обилием «гиблых» и

«отдаленнейших» мест издавна была наиболее излюбленным местом царского

правительства для ссылки своих «внутренних врагов». Но особенно усилилась

ссылка в Восточную Сибирь с начала 900 годов, когда в России начало заметно

крепнуть молодое рабочее движение под руководством социал-демократии. Можно

смело утверждать, что в первое пятилетие настоящего века (1900-1905 гг.)

восточно-сибирская ссылка была наиболее крупной количественно, наиболее

квалифицированной по своему революционному составу, а потому и наиболее

«беспокойной» и непримиримой по отношению к своим угнетателям. Нигде в местах

водворения политических ссыльных в этот период не было также такой высокоразвитой

и разветвленной революционной общественности, с ярко выраженными течениями,

собственными повременными изданиями, как в Восточной Сибири.

Ввиду того, что эта полоса ссылки очень

слабо освещена в печати, мы решили опубликовать небольшой очерк жизни и борьбы

политических ссыльных в В. Сибири накануне первой революции, составленный на

основании материалов (заметок, корреспонденции и писем ссыльных, тайных

документов и т. п.), помещенных в одном из нелегальных (заграничных) журналов —

(«Последние Известия»)...

Убийство начальника конвоя и суд над

убийцей.

Насилия и издевательства, которым

политические ссыльные часто подвергались в пути к месту своего водворения со

стороны конвоя, часто превосходили все пережитое ими за годы предварительного

заключения в тюрьме и предстоявшие им испытания в «гиблых» местах ссылки.

Один из таких случаев имел место в июне

1904 года на Якутском тракте.

Весной 1904 года из Александровского

централа (Иркутской губ.) по направлению к Якутску отправилась большая партия

ссыльных в составе 200 уголовных и 35 политических. Во главе конвоя стоял

офицер Сикорский, все время страшно издевавшийся над политическими, без всякой

нужды прибегавший к военной силе, грозивший применением розог и т. п.

Первое крупное столкновение с ним

политических произошло и дер. Манзурке (верст 150 от Иркутска). Вопреки

установившимся традициям, Сикорский категорически и в чрезвычайно грубой форме

отказался разрешить партии свидание с манзурскими ссыльными, и когда некоторые

из конвоируемых продолжали настаивать на своем требовании, Сикорский приказал

привязать всю партию, не исключая и женщин, к телегам. При исполнении этого

приказа, между конвоем и ссыльными произошла свалка, во время которой ссыльные

были жестоко избиты; все же их всех связали и в таком виде увезли.

Весьма возможно, что эта дикая расправа

Сикорскому сошла бы благополучно, как это неоднократно бывало до и после этого.

Но вечно пьяный бурбон Сикорский возомнил, что после этого «урока» политические

уже не будут оказывать ему сопротивления, чего бы им над ними не проделывал. И,

конечно; жестоко ошибся, и эта ошибка стоила ему жизни.

Через несколько дней после описанного

случая, Сикорский сделал гнусную попытку совершить насилие над одной из политических

— девятнадцатилетней девушкой, для чего он вызвал ее к себе якобы на «допрос».

Какой характер имел этот «допрос» видно хотя бы из того, что после него эта

ссыльная пыталась покончить с собою...

Несколько дней спустя, Сикорский послал

ночью за этой девушкой конвойных, но даже у загрубелых конвойных солдат,

знавших зачем офицеру ночью понадобилась ссыльная, не хватило духа исполнить

приказ Сикорского.

В ночь с 10 на 11 июня, когда паузки

(баржи) с партией остановились на ночлег у пустынного берега Лены, Сикорский

пришел на паузок политических и направился в женское отделение. Цель его

ночного визита не оставляла ни малейшего сомнения, и ссыльный студент Минский

несколькими выстрелами из револьвера убил наповал звероподобного офицера.

Т. Минский, конечно, был тотчас же

изолирован от партии и под усиленным конвоем доставлен в Якутскую тюрьму.

5 апреля 1905 года т. Минский предстал

перед Якутским окружным судом по обвинению в убийстве офицера Сикорского. Дело

слушалось, как водится, при закрытых дверях, дабы, как было сказано в

официальном постановлении распорядительного заседания Суда, «не ронять престижа

государственной власти и не препятствовать правильному ходу судебного

следствия».

Защищали т. Минского прис. пов. Переверзев

и местный частный поверенный Никифоров (якутский). Наиболее сильное впечатление

произвело последнее слово самого подсудимого, в котором т. Минский из

обвиняемого фактически превратился в обвинителя и при том всего политического

строя в целом. Произнести свою богатую яркими фактами и прекрасно построенную

речь целиком т. Минскому не удалось. Председатель суда почти на каждом слове

его прерывал замечаниями, что «это к делу не относится». Однако, основные

положения подготовленной им речи т. Минский все же успел развить на суде.

Вот несколько отрывков из этой речи,

опубликованной в № 237 «П. И.»

«Г.г. судьи! В

своих показаниях я старался дать картину бесправия, которое окружало нас. Вы

видели, что Сикорскому, — этому грубому развратному бурбону была вручена

большая партия политических ссыльных. Высшее начальство, доверяя ему такое

ответственное дело, не только не справляется, что это за человек, но снабжает

его особыми инструкциями. Эти инструкции дают, по-видимому, в его руки огромные

полномочия, Быть может, на основании их он и грозил нам кандалами и поркой;

быть может, они заранее прощали ему все преступления, недаром же он так упорно

добивался выполнения своего желания изнасиловать Вайнерман. Ведь он не оставил

этой мысли даже после того, как получил в Витиме запрос по поводу нашей

телеграммы.

Все это, с ужасающей ясностью, указывает на

полнейшее бесправие русского гражданина. И таких, как Сикорский, не мало; он не

исключение. Его поступок нельзя объяснить отдаленностью места действия от

центра России. Он — родное детище русского самодержавия.

Русское самодержавие богато фактами самого

грубого насилия Нам всем хорошо памятны история изнасилования в самом центре

России, в Петербурге, Ветровой, история изнасилования в Тихорецке судебным

следователем Золотовой. И таких фактов каждый из нас, если пороется в своей

памяти, найдет очень много. Я порка? Разве чиновники когда-либо останавливались

перед этим? Вспомните, как на Каре драли политическую заключенную Сигиду, после

чего несколько ее товарищей покончили с собой. Вспомните, как князь Оболенский

драл крестьян после Харьковских и Полтавских беспорядков, как фон-Валь и ген.

Келлер драли демонстрантов — один в Вильне, другой в Екатеринославе. Еще не

сошло с газетных столбцов дело ген. Ковалева, выпоровшего доктора Забусова.

Драли, не разбирая ни чина, ни пола, ни возраста. Россия, это огромная

каталажка, в которой ежеминутно разыгрываются дикие оргии произвола, в которой

ни один обыватель не поручится, что он не будет выдран, а жена и сестры его не

изнасилованы.

Сикорский имел перед собою много примеров

для подражания: и, если бы сейчас вам не пришлось судить меня, деяние

Сикорского кануло бы в вечность, а русское общество узнало бы о нем только из

нелегальной литературы или из какой-либо глухой заметки в легальных газетах.

Так самодержавие ведет борьбу за

существование.

Демонстранты — рабочие, студенты и даже

дети расстреливаются на улицах городов. Тюрьмы и крепости переполнены. Часто в

них производятся страшные избиения заключенных.

После долгого заключения в самых ужасных

условиях, люди ссылаются без суда и следствия в далекие российские и сибирские

тундры. Но и здесь правительство не дает спокойно жить своим «внутренним

врагам». Отношение к ним тесно связано со всей внутренней политикой правительства.

И как в России политика «сердечного попечения» сменяется необузданной реакцией,

так и здесь, в ссылке, довольно сносный режим сменяется страшными

притеснениями. Нам пришлось ехать в самый разгар Плеве-Кутайсовской реакции, и

все притеснения, сыпавшиеся на ссыльных вообще, сыпались и на нас, как из рога

изобилия. Разнузданность правительственных агентов доходила до ужасающих

размеров. Сикорский явился только порождением всего существующего строя. Не

было, как вы видели, никаких средств положить конец насилию с его стороны —

никаких, кроме выстрела.

Разделяя целиком взгляды Рос Соц. Дем. Раб.

Партии, в рядах которой я работал до ареста, я являюсь принципиальным

противником террора. В согласии с программой этой партии я считаю освобождение

России и уничтожение произвола администрации возможным не помощью

террористических актов, а помощью долгой планомерной борьбы народных масс,

последним актом которой явится народное восстание. Если я в данном случае

прибегнул к помощи револьвера, то не потому, что хотел в лице Сикорского

поразить русское самодержавие, а потому, что это было единственное средство

оградить себя и товарищей от насилия и позора. И не под влиянием аффекта или

запальчивости стрелял я, — нет, я стрелял вполне сознательно; я знал, что только

такой отпор Сикорскому, облеченному неограниченной властью, избавит нас от

насилия...

От вас, г. г. судьи, я не жду оправдания!

Ваше оправдание будет равносильно обвинению вами правительства, которому вы

служите, в том, что оно дает власть такому человеку, как Сикорский. Но, с

другой стороны, осудив меня, вы признаете, что действия Сикорского были вполне

допустимы, что его полный произвол и надругательства, его образ действий был

образом действий русского правительства; вы признаете, что Сикорский был плоть

от плоти и кость от кости этого правительства, и тем самым вы запачкаете и

себя, и все русское правительство той грязью, какой покрыл себя Сикорский».

После этой речи и выяснения всех

обстоятельств дела, даже царские судьи, столь заботившиеся о престиже власти,

вынуждены были признать, что тов. Минский убил Сикорского, находясь в состоянии

необходимой самообороны — и оправдали его.

А. Киржниц.

/Сибирские огни. Сибирские

Огни. Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. № 3.

Май-Июнь. Новониколаевск. 1923. С. 132, 134-136./

УБИЙСТВО

КОНВОЙНОГО ОФИЦЕРА СИКОРСКОГО

(Из

жизни ссыльных в Сибири в 1904 г.)

1904 год для политической ссылки в Сибири

был полон различных бурных событий. С одной стороны, в связи с начавшимся

быстрым ростом революционного рабочего движения в России, — в ссылку шли

многочисленные новые партии ссыльных, вырванных прямо с работы, с неостывшей

революционной энергией, искавшей для себя выход; с другой стороны, местная

администрация, отражая на себе общие черты правительственной политики того

времени, усиливала репрессии и всяческие стеснения, обостряя тем самым

положение. Ряд циркуляров гр. Кутайсова, тогдашнего генерал-губернатора

Восточной Сибири, предписывал полиции на местах усилить надзор за ссыльными,

следить за недопущением для них ряда занятий, привлекать к ответственности за

выезд на несколько верст и даже за выход из селения, в котором тот или другой

ссыльный должен был жить; введен был официальный просмотр всей корреспонденции,

расширены штаты надзирателей, которые ежедневно являлись на квартиры для

проверки ссыльных, что влекло за собой различные стычки; чрезвычайно задерживались

выдачи «казенных пособий», на которые должны были жить ссыльные, и г. д.

Создалось широкое поле для постоянных недоразумений и столкновений; полиция,

подгоняемая суровыми циркулярами сверху, энергично «принимала меры»; ссыльные

дружно «саботировали» циркуляры и вели партизанскую борьбу. Связанные длинными

переездами и совместным пребыванием в тюрьмах и на этапах, ссыльные и по

приезде в места их ссылки, тщательно поддерживали связь между собой, и все

случаи репрессий и столкновений быстро становились известными всем. Сначала как

бы по молчаливому соглашению, а потом и по оформленным перепиской уговорам,

решено было не уступать в этих казалось бы мелочах «ссыльного быта», и в целом

ряде мест начались эти местные «истории», повлекшие за собой новые репрессии.

Особым циркуляром Кутайсова предложено было всех замеченных в таких

столкновениях вновь подвергать аресту и высылке в «самые отдаленные места»

Якутской области, иными словами в Колымский округ, т.-е. за 3.000 верст от

Якутска. Циркуляр этот был приведен в исполнение; в конце 1903 г. и в течение

1904 г. потянулся в Якутскую область новый поток ссыльных, так сказать уже

местных, — не из России, а пересылаемых в наказание за их своевольное повеление

— прямым распоряжением местной власти.

Участились побеги, принявшие

систематический характер; к побегам из Иркутской и Енисейской областей

присоединились и, бывшие ранее почти невозможными, побеги из Якутской области.

Таковы побеги покойного тов. Трусевича из Олекминска, тов. Лурье (Ларик) из

Якутской области, тов. Винник и др. из Верхоянска (неудачный) и ряд других.

Для иллюстрации создавшегося положения

можно привести бытовую картинку жизни группы ссыльных, в которой мне лично

пришлось пробыть часть срока моей ссылки, закончившейся той трагедией с убийством

конвойного офицера Сикорского, о которой речь ниже.

В с. Усть-Куте, Киренского уезда Иркутской

губернии, расположенном в 700 верстах от Иркутска, поселен было в 1902-1903 г.

ряд ссыльных, имевших сроки ссылки от 3 до 4 лет. Перед этим в Усть-Куте был в

ссылке и только что бежал тов. Троцкий.

В присланных новых группах были тов.

Беренштейн (Одесса), тов. Л. Рузер (Одесса), — видный работник РКП, тов. Чепик

(Томск), Бас (Екатеринослав), Китаев (Иваново-Вознесенск), Сысин (Н.-Новгород),

Кириллов (Екатеринослав), Микша (Вильно). Бронштейн (Одесса) и др. Осенью из

Усть-Кута бежали тов. Бронштейн и Злочевский; отвез их до ближайшего стана тов.

Микша, ссыльный литовец, уже отбывший свою ссылку. Бежали они по мало

посещаемому тракту через Илимский край. Тайну побега удалось сохранить в

течение 3-4 дней, и побег удался. В результате, по подозрению, арестован был

Микша и выслан в Якутскую область на 3 года. Вслед за этим произошел ряд

столкновений с грубым надзирателем, который вместе с полицейским приставом

врывался по вечерам в квартиры ссыльных для контроля. Одно из этих столкновений

окончилось избиением в глухом переулке надзирателя (без свидетелей). Обычно же

ссыльные подавали формальные жалобы на местную полицию по всем инстанциям,

вплоть до генерал-губернатора, и тем поддерживали свою репутацию «беспокойных».

В январе 1904 года в связи с началом Русско-Японской войны, была объявлена по

всей ссылке — под расписку, каждому ссыльному «высочайшая телеграмма» с

предложением «загладить свою вину перед престолом» путем добровольного

зачисления в ряды действующей армии в Манчжурии, с последующей ликвидацией

наказания.

Это предложение вызвало повсеместно отказ,

и кроме того демонстративные письменные заявления по инстанциям с мотивировкой

отказа, составленной, конечно, в резких выражениях. Проделано было это и в

колонии Усть-Кута и тоже было записано за счет «поведения» ссыльных.

Результатом этих столкновений — был арест

еще двух ссыльных — Баса и Гольдберга, которые были высланы зимой 1903-1904 г. —

в Верхоянск, Якутской области.

К весне 1904 г. репрессии и строгости

усилились. В Якутске разразилась «Романовская история», сопровождавшаяся

вооруженным столкновением с жертвами. Известие об этом быстро пронеслось по

всем колониям и вызвало ряд ответных событий, демонстративного характера

(подача заявлений о солидарности с Романовцами и пр.). В Усть-Куте усилились

свои репрессии; за знакомство и взаимные посещения местными крестьянами

ссыльных были составлены протоколы и возбуждено официальное дело о пропаганде

среди крестьян с направлением его к Иркутскому прокурору (прекращено лишь в

1905 г.). Подготовлялся новый побег нескольких лиц, были получены паспорта,

деньги и пр. Но весной, в апреле месяце, последовало новое распоряжение из

Иркутска, и в результате — последние остатки колоний в Усть-Куте были

ликвидированы — тов. Рузер, Китаев, Кириллов и Сысин были арестованы для

высылки в отдаленнейшую часть Якутской области. Арест выразился в двухнедельном

заключении в волостной тюрьме в Усть-Куте, а затем в пересылке по этапу (в

лодках по реке Лене) в Киренскую городскую тюрьму, где группа ждала более 6

недель очередной летней партии ссыльных, идущих из Александровской тюрьмы в

Якутскую область.

В самом начале июня прибыла в Киренск на

паузках эта партия и в тот же день, присоединив к себе киренских арестантов,

отбыла дальше в Якутск. В этой партии по дороге и произошла трагедия с

убийством офицера Сикорского.

В составе партии было более 100 человек

уголовных ссыльных, ехавших на отдельном паузке; затем партия политических

около 30 человек, и с ними около 6 человек сектантов-толстовцев, также на

отдельном паузке, и, наконец, третий паузок был офицерский, где помещался

конвойный начальник Сикорский, часть команды и продовольственный магазин.

Уже момент приема новых арестантов из

Киренской тюрьмы был характерен. Сикорский обратился к ним на «ты», с резкой

речью, что при первом же случае какого-либо недоразумения и недовольства — он

примет самые решительные меры, ни перед чем не останавливаясь. На паузке мы

узнали о всех предшествующих столкновениях, о которых так эпически рассказывает

обвинительный акт.

В Киренске же еще до нашего прибытия на

паузок была уже очередная история. Под видом случайной гибели (падение в воду и

ненахождение затем тела), бежал с паузка один ссыльный — студент Щепетов.

Атмосфера после этого вновь стала насыщенной; администрация подозревала побег и

искала виновных.

Через два дня около одного небольшого

селения (кажется Чечуйское), где жило несколько ссыльных, произошло следующее

столкновение. Пришедших к паузку ссыльных, хотевших передать некоторые

продукты, не пропустили к паузку; часть ссыльных соскочила по сходням на берег,

произошла свалка — избиение прикладами. Затем ссыльных загнали на паузок, и

Сикорский, лично распоряжавшийся сражением, открыл ружейную пальбу. Был дан

залп по толпе ссыльных, стоявших на носу паузка, — поверх голов; не хотели ли

солдаты стрелять в безоружных, или сам Сикорский так распорядился неизвестно.

Далее началась эпопея в связи с циничными

стремлениями Сикорского, который почти постоянно был пьяным и открыто торговал

водкой для арестантов, по отношению к политической ссыльной Р. Вейнерман.

Последняя, молодая девушка 18 лет, только что окончившая гимназию (если не

ошибаюсь в Вильно или Ковно), совершенно неожиданно для себя попала в ссылку.

Дочь богатых родителей из буржуазной, далекой от революции семьи, она «имела

несчастье» быть родственницей одной видной партийной работницы из Бунда. Эта

родственница была неуловима для местного охранного отделения, и в результате

последовал арест ни в чем неповинной Р. Вейнерман, якобы за укрывательство или

возможное содействие к укрывательству. И по своему настроению, и по воспитанию

Р. Вейнерман была тем случайным элементом в революции, который всегда знаменует

переход ее на массовое действие. Она была очень красива и, всегда веселая и

оживленная, легко переносила все невзгоды. В дальнейшем, вскоре по приезде в

Якутскую область, она была освобождена до срока, по ходатайству своих родных в

России и вернулась обратно.

Указанные в обвинительном акте факты, когда

Сикорский вызывал к себе на паузок Вейнерман, присылая для ее взятия солдат и

т. п., были настолько характерны, что даже конвойные понимали их истинную

подкладку, и события, имевшие место перед самой трагедией, были очень любопытны

для психологии самой стражи. Не доезжая Мачи, где имеется телеграф и живут

власти (пристав, мировой судья), ночью Сикорский потребовал к себе Вейнерман.

Ссыльные большей частью не спали, несли дежурство на случай столкновения, и

Вейнерман не была выдана, по единодушному согласию ссыльных. Приехавшие второй

раз (от паузка к паузку крейсировала в случае надобности лодка) солдаты с

паузка Сикорского были просто задержаны на паузке ссыльных, при их добровольном

согласии, ибо и для них была уже ясна их роль.

Не видя возвращения лодки, Сикорский

распорядился нагнать наш паузок, шедший впереди его паузка, и уже на расстоянии

было видно, как у него сели за весла солдаты и паузок быстро усилил свой ход.

Обычно паузки плывут просто по течению, без весел; последние применяются редко.

Немедленно и на нашем паузке сами ссыльные стали на весла, и пустынная река

Лена представляла в это раннее июньское утро любопытную картину — гонки двух

паузков. Паузок ссыльных имел преимущество — он был впереди; он сохранил это

преимущество в гонке и первым прибыл к Маче, где уже были как бы новые

«свидетели», а, следовательно, труднее распоряжаться бесконтрольно.

При помощи сектантов, которые имели доступ

и выход на берег — ссыльные, — во первых, послали по телеграфу длинную

телеграмму в Иркутск с изложением событий и требованием вмешательства, пока не

поздно (в дальнейшем выяснилось, что было уже «поздно»), и, во-вторых, сообщили

местному полицейскому приставу. Последний, скромного вида, седенький старичок,

приехал, опросил ссыльных и конвойных, побывал у Сикорского и, желая может быть

обезопасить и себя от крупной истории, обещал сопровождать партию в пределах

его участка.

Днем партия выехала дальше по Лене. Пристав

в своем «шитике» (особые крытые лодки), крейсировал около. Ссыльные несли

караул; не дождавшись никакого ответа из Иркутска, партия снова была отдана в

распоряжение Сикорского, вдали от всякой возможности куда-либо обратиться на

расстоянии 2000 верст от железной дороги, на пустынной реке, где селения и станции

попадаются лишь через 30-40 верст, где на сотни и тысячи верст идет необозримая

тайга.

Учитывая это, партия готовилась, как бы «к

бою». В качестве оружия был один браунинг, вывезенный еще из Александровской

тюрьмы, несколько финских ножей и только. Вспомогательными средствами намечался

в случае крайности поджог паузка, для чего имелся запас керосина. У женщин

ссыльных (их было 5-6) были заготовлены яды из нашей маленькой аптечки.

К вечеру кончился участок пристава, и он

уехал обратно. Партия пошла дальше, уже без всяких свидетелей. Партия была

довольно смешанного состава, и это обстоятельство привело к мысли у одной ее

части прибегнуть к террористическому акту убийству офицера. В этой группе

намечен был и исполнитель студент Томского Технологического Института, Марк

Минский.

Сама катастрофа разыгралась в ночь на 11

нюня, когда паузки остановились в безлюдной местности около лесистого берега за

селом Нахтуйским. Уже было совершенно светло, часа 4-5 утра, когда Сикорский

явился на паузок ссыльных.

Несмотря на ранний час он поднял всю

команду, и вооруженная с боевыми патронами, группа конвоя заняла по его

распоряжению носовую часть паузка ссыльных, перед входными дверями внутрь

паузка. Помещение внутри — это был обычный барак с двойными нарами; справа от

входа в верхнем отделении, за занавесками, помещались женщины. Сикорский одет

был в бурку, с револьвером, нагайкой, кинжалом и шашкой (см. обвинительный

акт). Построив солдат, он распорядился открыть дверь и вошел внутрь.

Ссыльные большей частью не спали, хотя

большинство лежало на нарах. В проходе около двери стояли несколько человек, в

том числе Минский. Выстрел был сделан почти тотчас после того, как вошел

Сикорский, который не успел сделать более 2-3 шагов. Прицел был взят

неправильно, и пуля вместо груди пошла выше и пробила шею. Идя по ходу между

шейными сосудами, она перерезала симпатический нерв, и это повлекло за собой

моментальную смерть.

Трудно сказать, что было бы, если рана не

была бы смертельной и Сикорский сохранил бы возможность командования. Очевидно,

последовал бы ряд новых жертв.

Выстрел и падение тела Сикорского вызвали

общее замешательство среди солдат. Так как унтер-офицер Компанец был отослан

предварительно на берег, как несочувствовавший намерениям офицера, то команда

осталась без начальства. Во всякой дисциплинированной воинской части чрезвычайно

важную роль играет «команда», — индивидуальные действия для солдат особенно

прежних выучек — являлись чем-то непривычным и непонятным. Произошло убийство

командира, что-то надо сделать, но что — неизвестно — начальства у команды нет.

В результате, при всеобщих криках и угрозах — разрозненные выстрелы на авось

внутрь паузка отдельных конвойных. Один выстрел ранил слегка Минского в ухо;

другой пробивает легкие и сердце тов. Шац (из Вильно — бундовец-наборщик).

Последний умирает через 2-3 минуты от внутреннего кровоизлияния.

Далее наступает неопределенное положение.

Все ссыльные как бы под арестом, их не выпускают выйти; конвойные грозят дальнейшими

расстрелами «всех без исключения», — чтобы «не быть в ответе». Но инициативы

расстрела никто на себя не берет.

Явившийся, наконец, унтер-офицер Компанец

вносит порядок. Сначала и он поддался общему настроению («расстрелять всех»);

вывел из паузка для политических всех сектантов и их семьи (были дети), как

неповинных в катастрофе, отвел в сторону паузок уголовных, собрал весь конвой

на берегу против нашего паузка. Видимость предстоящего «расстрела» была налицо.

Но до этого не дошло, ибо и ссыльные приняли своего рода меры пропаганды,

указывая на очевидные мотивы убийства, и сам Минский отдал свой револьвер, — и,

наконец, внес известное успокоение военный фельдшер из конвоя так сказать,

представитель свободной профессии среди солдат. Была дана телеграмма

соответствующим властям о происшедшем.

Власть явилась на другой день утром и

приступила к допросу. Минский принял на себя всю вину, указал, что это акт единоличный,

и акт самообороны; в показаниях свидетелей — всех нас — был подчеркнут инцидент

с Вейнерман и тот факт, что Сикорский был убит ночью около женского отделения,

куда он направлялся как бы с явной целью взять силой Вейнерман или вообще совершить какое то насилие над личностью ссыльных.

В исполнение обязанностей начальника конвоя

вступил новый офицер, приехавший из Якутска. Он не скрывал своего

отрицательного отношения к Сикорскому и почти открыто говорил, что иного выхода

не было. При этом он подчеркивал тот факт, что он кадровый офицер, а Сикорский

— случайно мобилизованный — во время войны человек (он был канцелярский

служащий на железной дороге).

По приезде в Якутск Минский был арестован и

отправлен в тюрьму, где как раз находились и все 33 ссыльных-романовцев,

ожидавших своего суда. Остальные ссыльные из партии были освобождены для

отправки затем по назначению дальше.

Но все эти истории и столкновения уже дали

свой результат — строгий режим все же был сорван; всем прибывшим предоставили

право самим выбрать себе места для жительства, часть даже была оставлена в

Якутске. Поэтому и вся Усть-Кутская колония не отправилась в «отдаленные места»

и получила назначение тут же вблизи Якутска.

Суд над Минским был в начале 1905 года;

судил Окружной Суд; в качестве защитника выступал прибывший специально из

Петербурга известный присяжный поверенный Переверзев, будущий министр в

министерстве Керенского. Суд вынес чрезвычайно характерное решение, может быть

своего рода единственное в этой области — оправдательный приговор. Убийство

было квалифицировано, как акт самообороны, как вынужденный акт. Не надо

забывать, что это были бурные месяцы нараставшей октябрьской революции 1905 г.,

и это обстоятельство, очевидно, сыграло доминирующую роль и в решении суда.

А. Сысин.

Приложение

Обвинительный акт об

административно-ссыльном из мешан г. Томска

Марке Наумовиче Минском.

11 июня 1904 года мировым судьей Олекминского

округа было получено сообщение о том. что в пределах его участка, в расстоянии

одной версты ниже села Нахтуйска, утром того же 11-го июня политический

ссыльный М. Н. Минский выстрелом из револьвера лишил жизни поручика Сикорского,

сопровождавшего в качестве начальника конвоя партию политических и уголовных

ссыльных, следовавших из Александровской пересыльной тюрьмы в пределы Якутской

области. По прибытии на место преступления мировой судья обнаружил следующее:

два паузка, на которых разместились отдельно политические и уголовные ссыльные,

и один офицерский паузок находились на расстоянии 3-х верст от с. Нахтуйского.

В паузке политических ссыльных в 35 вершках от порога входных дверей, внутри

паузка, возле нар, налево от входа против женского отделения, в полусидячем

положении, согнутом, с головой, опущенной к ногам, находился труп начальника

партии поручика Сикорского. Труп был одет в бурку, на голове была папаха, обут

в ботфорты, за правой голенищей которых оказался нож, а в правой опущенной руке

нагайка, на левом боку шашка, в кармане рейтуз был найден заряженный револьвер.

На полу под трупом большая лужа крови. При снятии одежды с трупа, верхняя часть

рубашки на спине была в крови и под рубашкой была найдена небольшая

револьверная пуля. При вскрытии трупа Сикорского были обнаружены на трупе

следующие повреждения: с правой стороны подбородка, на шее впереди

грудино-ключично-сосковой мышцы рана от пули, пробившей шейные сосуды, большого

калибра, и все шейные мышцы и вышедшей между лопатками по средней линии в

расстоянии от волосистой части головы 9 сант., при чем блуждающий нерв также

перерезан пулей. По заключению врача смерть последовала от паралича сердца,

вследствие нанесения безусловно смертельного повреждения пулей блуждающего

нерва, причем выстрел был произведен на расстоянии не более 2 шагов, когда

Сикорский стоял лицом к убийце, и сделан спереди назад. Обстоятельства, при

которых был убит поручик Сикорский, как это установлено показаниями свидетелей

Д. Брусова, М. Грузных и др., были таковы: 11-го июня рано утром, когда паузки

остановились в расстоянии одной версты от с. Нахтуйска, поручик Сикорский,

находясь в нетрезвом виде, приказал положить сходню на паузок, в котором

помещались политические ссыльные. Когда сходня была положена, Сикорский позвал

конвойных, пошел на паузок политических ссыльных; расставив конвойных 9 человек

в два ряда около дверей паузка, Сикорский приказал открыть дверь паузка и затем

вошел в паузок, но не успел Сикорский сделать двух-трех шагов во внутрь паузка,

как политический ссыльный Минский со словами: «вот тебе вся жизнь, довольно

тебе издеваться над нами» выстрелил в упор в начальника партии Сикорского, и

последний тут же пал мертвым. После этого двое из стоявших у дверей паузка,

солдат Брусов и Козлицкий, видя, что их начальник убит, выстрелили внутрь паузка,

при чем выстрелами этими был лишен жизни политический ссыльный Наум Шац и легко

ранен в ухо М. Минский. Когда солдаты начали стрелять, то Минский стал кричать,

что Сикорского убил он и что другие здесь не при чем. Допрошенный в качестве

свидетеля старший унтер-офицер Компанец показал, что 11-го июня утром начальник

партии Сикорский послал его, свидетеля, искать покупщика для продажи сухарей и

мяса с паузка. Когда он был в с. Нахтуйском, ему дали знать, что убит начальник

Сикорский. Прибежав к паузкам, он, Компанец, велел отцепить паузок

политических, предполагая, что солдаты будут стрелять; последние стали просить

не стрелять, а политический ссыльный Минский заявил, что он, М. Минский, застрелил

Сикорского, и передал Компанец револьвер. По осмотре револьвера таковой

оказался системы Браунинга, и пуля, найденная при трупе Сикорского, оказалась

подходящей к этому револьверу.

Привлеченный в качестве обвиняемого в

убийстве начальника партии поручика Сикорского, политический ссыльный Минский

признал факт лишения им жизни пор. Сикорского, объяснил, что сделал это с целью

самообороны, так как думал и был уверен, что

Сикорский пришел к политическим ссыльным с целью надругаться и опозорить их,

политических ссыльных; будучи глубоко уверен в этом, он, Минский, решил

убить Сикорского выстрелом из револьвера, случайно у него оказавшимся. Решение

это у него явилось в момент прихода Сикорского в паузок, револьвер у них,

политических ссыльных, был. Основанием к такой уверенности его, Минского, в

том, что Сикорский пришел на паузок с целью надругаться и опозорить их,

политических ссыльных, послужило следующее. Поручик Сикорский во все время пути

от с. Александровского до с. Нахтуйского, обращался с ними, политическими

ссыльными, скверным образом. В начале пути на первом дневном привале, где не

было приготовлено никакой провизии, Сикорский не пустил старосту партии

политических ссыльных в деревню за продуктами, ссылаясь на то, что в деревне

продуктов нет, между тем, как оказалось впоследствии, таковые были. На ночевке

в с. Московском им, политическим, не было отведено сразу помещение, тогда как